Temps de lecture : 6 minutes

Que l’on conçoive une vidéo explicative, une infographie, un support de formation, notre objectif est toujours de faciliter la perception des informations.

La théorie de l’apprentissage multimédia

Intéressons-nous à la théorie de l’apprentissage multimédia de Mayer (2001)1. S’appuyant sur une série d’expériences, Mayer a mis en évidence plusieurs principes. On s’arrêtera sur quatre d’entre eux.

Zoom sur la double modalité de présentation

Plus récemment, dans leur ouvrage conçu comme un guide pour les enseignants, Berthier, Borst, Desnos & Guilleray (2018) 2 préconisent également la pratique de la double modalité de présentation.

Ils rappellent que si une explication est donnée aux élèves sans aucun support visuel, la perception des informations sera difficile.

”Pour simplifier, la mémoire de travail possède, entre autres, deux sous-systèmes – différents mais inséparables – de traitement de l’information :

Berthier, Borst, Desnos & GuillerayLes neurosciences cognitives dans la classe

– le calepin visuo-spatial qui gère les données visuo-spatiales ;

– la boucle phonologique qui gère les données auditivo-verbales.

Attention, les mots écrits mobilisent la boucle phonologique, tout comme le texte oralisé. Parler et projeter un texte écrit mobilise le même sous-système, en passant par un canal visuel et un canal auditif. Il est donc plus pertinent de proposer des images en support d’un texte oralisé, car les informations ne seront pas traitées par le même sous-système. (p.156)

Le support de présentation doit :

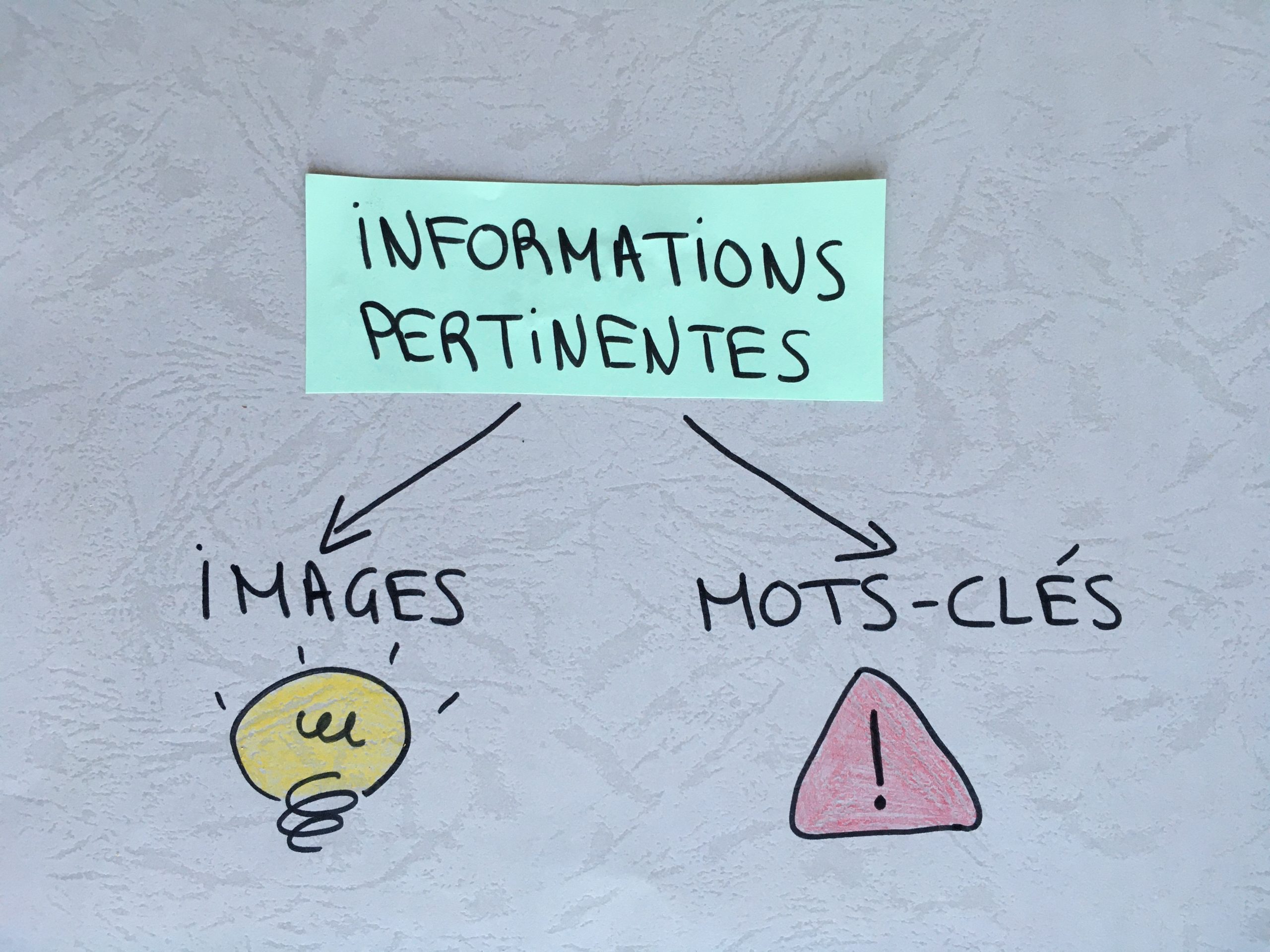

- être épuré, avec seulement les informations pertinentes pour les apprenants (les détails comme les éléments distracteurs, insérés pour leur côté attractif, sont à bannir) ;

- privilégier les images et les mots-clés (ou des phrases de synthèse très courtes).

En outre, les auteurs recommandent de veiller au contraste entre le fond d’écran et le texte et d’éviter les polices de caractères avec empattements (comme Times New Roman ou Georgia).

Pour présenter efficacement les informations : notre grain de sel

Avec Karim Rahou, nous apportons un soin tout particulier à appliquer ces principes quand nous concevons et animons des présentations. Ils nous guident également quand nous réalisons des vidéos explicatives, des infographies, des supports de formation etc. Par exemple, lorsque nous créons une vidéo explicative en motion design, nous veillons à orienter l’attention du public vers les informations pertinentes (et seulement vers les informations pertinentes !) et nous nous appuyons sur la complémentarité entre les éléments visuels, le texte oralisé et le sound design pour faire passer les messages essentiels.

Ouvrages cités :

1 Mayer R. E. (2001). Multimedia Learning. New York, Cambridge University Press.

2 Berthier J.-L., Borst G., Desnos M., Guilleray F. (2018). Les neurosciences cognitives dans la classe. ESF sciences humaines.